サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?成功事例や導入手順をわかりやすく解説

2024.09.03A0 生産管理

製造現場のマネージャーや上層部の方の中には、業務効率の向上に悩んでいる方も多いでしょう。特に、納期遅れは顧客満足度の低下や機会損失につながる深刻な問題です。本記事では、サプライチェーンマネジメント(SCM)の基礎知識や導入メリット、成功事例まで、幅広く解説します。SCMを正しく理解し、効果的に運用することで、納期遅れを防ぎ、業務効率を大幅に改善できます。製造現場の効率化に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

■サプライチェーンマネジメント(SCM)の基礎知識

■サプライチェーンマネジメントのメリットとデメリット

■サプライチェーンマネジメントの実践例

■サプライチェーンマネジメントの導入方法

■サプライチェーンマネジメントの導入で業務効率化へ

サプライチェーンマネジメント(SCM)の基礎知識

サプライチェーンマネジメント(SCM)は、原材料の調達から製品の販売までのプロセスを効率的に管理し、無駄を省いて全体最適化を図る手法です。基礎知識としてサプライチェーンの解説やSCMが注目される背景、今後の展望について解説します。

サプライチェーンとは

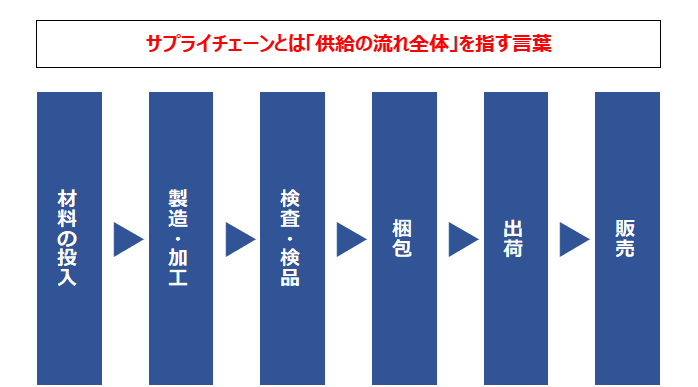

サプライチェーンを日本語に直訳すると「供給連鎖」となります。具体的には、製品を作る際の「原材料の仕入れ」からはじまり、「材料の加工」「製品の組み立て」などを経て、消費者の手に渡るまでの供給の3つのプロセスを指した言葉です。

上図は、製品の製造工程を簡単に可視化したもので、この「流れ全体」を指してサプライチェーンと呼びます。原材料を販売している企業、製品の加工や組み立てを行っている企業、実際に製品を消費者に届ける販売店などが「サプライチェーン」です。さらに各工程の間の物流を請け負っている運送会社などもサプライチェーンに含まれます。サプライチェーンは、製品が消費者の元へ届くように流れて行くのに対比して、お金と情報は反対方向へ流れて行くのが特徴です。

サプライチェーンマネジメント(SCM)とは

サプライチェーンマネジメントとは、その名のとおりサプライチェーンの流れを包括的に管理(マネジメント)することです。このサプライチェーンマネジメントには、サプライチェーン全体を最適化することで無駄を省き、作業の効率化を図る目的があります。サプライチェーンマネジメントを行うことによって、消費者が必要としているものを最小限のタイムラグに抑え、必要な分だけ供給するのが基本です。無駄を省いて作業の効率化が実現すれば、企業の利益向上にもつながりやすくなります。

なお、サプライチェーンマネジメントの導入方法はコラムの後半で解説しますが、導入には「生産スケジューラ」が重宝します。「生産スケジューラってどんなもの?」という方は、生産スケジューラの基本情報や成功事例などを掲載したのページをご参照ください。事前に生産スケジューラについて理解を深めておくと、サプライチェーンマネジメントの実現が成功しやすくなります。

サプライチェーンマネジメントが注目される背景

サプライチェーンマネジメントが注目される背景として、インダストリー4.0とコロナ禍が深く関係しています。これらを理解しておくことで、現代におけるサプライチェーンマネジメントの重要性や必要性が、より明確になるでしょう。

インダストリー4.0との関連

インダストリー4.0(第4次産業革命)とは、ドイツが2011年に発表した概念で、製造業、特に工場においてIoTやAIなどのデジタル化を推進し、製造プロセスをより円滑にするという考え方です。製造業における「モノ」を「情報」として扱うことが特徴です。サプライチェーンマネジメントでも「情報」を管理するためのデジタル化が欠かせないため、このインダストリー4.0の考え方と親和性があります。そのため、インダストリー4.0の推進にはサプライチェーンマネジメントが必要不可欠なのです。

コロナ禍の影響

コロナ禍における生産や物流ラインの停止、部品や半導体の不足などが、サプライチェーンマネジメントの重要性を再認識させました。パンデミックによって生産や物流が停滞し、部品や半導体の不足が深刻化したことで、サプライチェーンの可視化や柔軟性の必要性が浮き彫りになったのです。「アフターコロナ」や「ウィズコロナ」と呼ばれる現代においても、サプライチェーンマネジメントの考え方が重要視されています。

サプライチェーンマネジメントの今後の展望

サプライチェーンマネジメントは、現代のDX化が求められる状況において、より重視されるでしょう。また、サプライチェーンマネジメントのあり方は、テクノロジーの進化とともに変化して行きます。たとえば、AIや機械学習は需要予測の精度を高め、在庫管理の最適化につながります。IoT(Internet of Things/モノのインターネット)は商品の製造から配送に至るまでをリアルタイムで追跡可能です。これらのIT技術によって、サプライチェーンマネジメントの精度が高まることが期待されています。

サプライチェーンマネジメントのメリットとデメリット

サプライチェーンマネジメントには、在庫管理の適正化やリードタイムの短縮、データ分析による経営改善、人的リソースの活用などのメリットがあります。一方で、導入コストがかかるというデメリットもあるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

サプライチェーンマネジメントのメリット

サプライチェーンマネジメントのメリットは、以下のとおりです。

- 在庫を適正管理できる

- リードタイムを短縮できる

- データを分析して経営に活かせる

- 人的リソースを活用できる

メリットを理解しておくことで、サプライチェーンマネジメントの導入に向けた意思決定がスムーズになります。また、導入後の運用においても、これらのメリットを最大限に活かすための施策を立てやすくなります。

在庫を適正管理できる

サプライチェーンマネジメントでは、モノを情報として一元管理するため、在庫数の正確な把握ができます。これにより、欠品や余剰在庫を防げるのです。

リードタイムを短縮できる

リードタイムとは、発注から納品までの時間のことで、リードタイムが短いほど売上や顧客満足度がアップします。サプライチェーンマネジメントでは、製造プロセスを一元管理するため、製造や発注、納品などのプロセスを効率化でき、リードタイムの短縮が可能です。

データを分析して経営に活かせる

サプライチェーンマネジメントでは、モノ・製造プロセスを情報として一元管理するため、情報を管理している状態から分析につなげられます。過去の発注履歴や販売履歴といったデータから需要予測ができるので、経営に活かせます。

人的リソースを活用できる

サプライチェーンマネジメントで情報を管理・可視化することで、企業全体のリソース配分を見直せます。人員の偏りや不足に気付くことができ、人的リソースを有効に活用できます。

サプライチェーンマネジメントのデメリット

サプライチェーンマネジメントには、導入コストがかかるというデメリットがあります。デメリットを理解しておくことで、導入前に適切な予算設定や費用対効果の検討ができます。また、デメリットを最小限に抑えるための対策を事前に講じられます。

導入コストがかかる

サプライチェーンマネジメントは、サプライチェーン全体を一元管理するものです。そのため、企業規模が大きく、複数の拠点や工場、子会社などを有している場合、導入にかかる費用や時間、従業員教育のコストは膨大になります。また、これらのコストは初期の導入時だけでなく、システムの運用・保守にも継続的にかかるのです。ただし、導入前に予算を適切に設定し、費用対効果をしっかり検討すれば、デメリットを最小限に抑えられます。サプライチェーンマネジメントの導入は、長期的な視点で判断することが大切です。

組織を超えたマネジメントが必要

サプライチェーンに参画している企業同士が、無条件に足並みをそろえるのは難しいと言えます。企業ごとの方針や 抱えている事情があり、これまで培ってきたやり方があるからです。これらの条件を無視して「システムさえ導入すれば上手く行く」ということはありません。また、現場単位で見た場合でも、個々の従業員に参画意識が薄ければシステムは定着せずに元の状態に戻ってしまいます。加えて、現場ごとにシステムを理解し定着させられるだけの技術を持った人材も必要です。サプライチェーンマネジメントの導入には大きなコストがかかるため、システムを導入しただけで効果を上げるように思われがちです。しかし、システムはあくまでシステムであって、適切に運用されなければ期待通りの効果は発揮されません。導入後に効果を上げるためにも、しっかり準備を行いましょう。

サプライチェーンマネジメントの実践例

サプライチェーンマネジメントの取り組みとして、自動車業界とライフケア業界の例を紹介します。どちらも独自の方法でサプライチェーンマネジメントを推進し、生産性の向上や業務効率化、欠品防止などの成果を挙げています。

自動車業界の例

自動車業界の例では、「ジャスト・イン・タイム」というコンセプトを採用し、必要な物を、必要な時に、必要なだけ作るというサプライチェーンマネジメントを実践しています。生産性向上や業務効率化につながるルールを設定し、それを徹底することで、業務の最適化が進んでいます。

ライフケア業界の例

ライフケア業界の例では、サプライチェーンマネジメントの強化を目的に専門部門を設立。この部門では、エンジニアたちがサプライチェーンの方法論や運用技術の研究に取り組んでいます。また、欠品防止のため、卸店を介さず全国8万の店舗へ直接商品を届ける仕組みを整備しました。

これらの例から、サプライチェーンマネジメントを効果的に実践するためには、業界や企業の特性に応じた方法を確立し、それを着実に実行することが重要だと分かります。

サプライチェーンマネジメントの導入方法

サプライチェーンマネジメントの導入には、適切な手順を踏むことが重要です。また、導入を助けるツールを活用することで、より効果的かつ効率的な導入が可能となります。

導入手順

サプライチェーンマネジメントの具体的な導入手順は以下のとおりです。

- サプライチェーンマネジメント(SCM)の範囲決定(原材料の調達・仕入れから商品販売まで等)

- SCMに携わるメンバーの選出

- SCMリーダー企業の選出

- SCMインフラを構築

- 情報共有とリスクの共有

サプライチェーンには、マーケティングの4PといわれているProduct(プロダクト:製品)、Price(プライス:価格)、Place(プレイス:流通)、Promotion(プロモーション:販売促進)の4つの要素が大きな役割を果たしています。これらの要素にサプライチェーンは大きな役割を果たします。なお、サプライチェーンマネジメントを推し進めるには、経営戦略の5つの基本的要素である「顧客サービス」「販売チャネル」「バリューシステム」「オペレーションモデル」「資産配置」にも着目する必要があります。要素別の解説は、以下のとおりです。

| 経営戦略の考え方 | |

|---|---|

| 要素 | 概要 |

| 顧客サービス | 顧客のタイプそれぞれに合わせたデリバリーのスピードや正確さ、柔軟性に関する提供レベルを設定します。 |

| 販売チャネル | 顧客が自社の製品やサービスをどのように発注して、どのように受け取るのかをターゲットとする市場や地理的な条件を踏まえて設計します。 |

| バリューシステム | サプライチェーン全体の中で、自社・パートナー企業がそれぞれ担当する役割を明確に設定します。 |

| オペレーションモデル | 製品やサービスを「どのように生産するか」といったそれぞれの意思決定を総合したものです。 |

| 資産配置 | 工場や倉庫、サービスなどの有形資産と人材や情報システムなどの無形資産をサプライチェーン全体の中で、どこにどれだけ割り当てるかを明確に設定します。 |

サプライチェーンから戦略的なメリットを引き出すには、各要素全てに着目する必要はありません。とはいえ、1つだけに着目して他の要素を検討しないとメリットを最大限に引き出せない可能性があるため、それぞれの要素を全体の一部として捉えると良いでしょう。

サプライチェーンマネジメント導入を助けるツール

製造業におけるサプライチェーンマネジメント(SCM)では、「工場内の製造工程の全体像」を把握することが非常に重要です。全体像を把握することで、ボトルネックを見つけやすくなり、製造工程の改善ポイントが明確になります。

SCMにおいては、製造工程だけでなく、サプライチェーン全体を最適化することが求められます。特に、需要予測や在庫管理、生産計画を含むサプライチェーンプランニング(SCP)の段階でも、適切なツールを活用することで、全体の効率化が可能です。

このような場面で役立つのが、生産スケジューラ「Asprova」の導入です。Asprovaは、SCM全体の最適化を支援するAsprova SCP(サプライチェーンプランニング)と、工場内のスループットを最大化するAsprova APS(アドバンストプランニング&スケジューリング)のパッケージソリューションを提供しています。Asprovaは、以下のような特長を持っています。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 高速 | 大規模なスケジューリングを高速に処理 |

| 多機能 | 多様な制約条件に対応し、柔軟なスケジューリングが可能 |

| スケーラブル | 小規模から大規模まで、様々な規模の生産現場に適用可能 |

| 簡単にプロトタイプを作成 | 直感的なUIにより、短時間でプロトタイプを作成可能 |

| ローコスト&短納期 | 低コストで導入でき、短期間で運用開始が可能 |

Asprovaを活用することで、製造スケジュールと材料購入の計画をしっかりと同期させ、在庫の無駄を削減し、リードタイムの短縮が期待できます。また、Asprovaは高機能でありながら、直感的で使いやすい画面とUIを採用しているため、簡単に効率的な生産計画を作成することが可能です。

サプライチェーンマネジメントの導入で業務効率化へ

製造業において、サプライチェーンマネジメントは今や欠かせない存在です。インダストリー4.0やコロナ禍の影響により、その重要性はさらに高まっています。サプライチェーンマネジメントを導入することで、在庫管理の適正化やリードタイムの短縮、データ分析による経営改善など、様々なメリットを得られます。一方で、導入コストや組織を超えたマネジメントの必要性などのデメリットもあるため、費用対効果を慎重に検討し、関係者全員の理解と協力を得ることが重要です。サプライチェーンマネジメントの導入には、生産スケジューラ「Asprova」が有効です。Asprovaは、高度な生産スケジューリング機能を提供し、サプライチェーンマネジメントの効率化に大きく貢献します。

当コラムで紹介した生産スケジューラ「Asprova」は、「お試しで使ってみたい」という方に向けて無料体験版をご提供しています。この他、Asprovaの資料請求なども承っておりますので、詳しくは以下のお問い合わせページからお申し込みください。

コラム編集部

最新記事 by コラム編集部 (全て見る)

- なぜこの2社は計画のブレを最小限にできたのか?精度向上のカギを解説 - 2025年7月2日

- “半日が10分に短縮”も可能に!属人化を脱し、計画作成を効率化した方法とは? - 2025年7月2日

- “なんとなく管理”からの脱却!デンカが語る、見える化による現場改善ストーリー - 2025年7月2日

QC7つ道具の使い方をわかりやすく解説!新QC7つ道具との違いも紹介

QC7つ道具の使い方をわかりやすく解説!新QC7つ道具との違いも紹介 MPSで生産計画を効率化!実施のポイントを解説

MPSで生産計画を効率化!実施のポイントを解説 【安全在庫の基礎知識】計算方法や設定するメリット・注意点を解説

【安全在庫の基礎知識】計算方法や設定するメリット・注意点を解説 【生産管理の基本】TOC理論とは?メリットや注意点、プロセスを解説

【生産管理の基本】TOC理論とは?メリットや注意点、プロセスを解説 カンバン方式のタスク管理|効率的な運営方法と成功のポイント

カンバン方式のタスク管理|効率的な運営方法と成功のポイント 困ったこと35~機能が多過ぎて、何をどう使っていいかわかりにくかった

困ったこと35~機能が多過ぎて、何をどう使っていいかわかりにくかった