キャパシティプランニングと生産スケジューラの連携

2025.05.07A0 生産管理

キャパシティプランニングとは、製造現場において、設備や人員の生産能力を数値化し、今後の需要に対して適切なリソース配分を行うための計画です。この取り組みによって、必要なリソースを事前に見極め、無理なく効率的に生産を行える体制を構築することが可能になります。

たとえば、ある期間に1000個の製品を製造する必要がある場合、それに見合った作業員や設備の稼働時間をあらかじめ把握し、最適に割り当てることが求められます。こうした計画により、生産ラインの稼働率を最大化し、無駄なコストを抑えつつ、確実な納期遵守を実現できます。

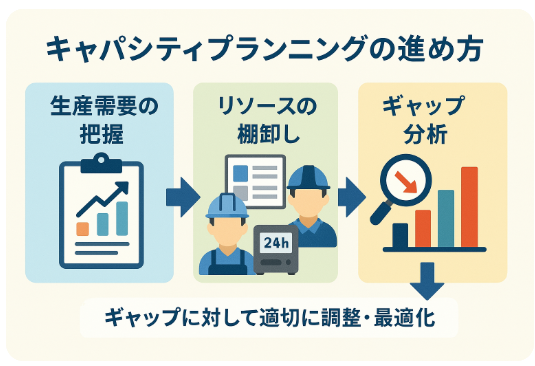

キャパシティプランニングの進め方

キャパシティプランニングは、大きく分けていくつかのステップを踏んで進められます。

- どの製品をどれだけ、いつまでに作るかという生産需要の把握です。販売予測や受注情報、過去の出荷実績などをもとに、製品ごとの必要数とタイミングを予測します。これにより、いつ・何が・どれだけ必要かが明確になります。

- 現在保有しているリソースの棚卸しです。作業者の人数やシフト、保有する各設備の稼働可能時間、そして工程ごとの標準作業時間などを整理し、現実的に使えるキャパシティを数値化します。

- そのうえで、予測された需要と現在の能力を照らし合わせることで、ギャップ分析を行います。この分析によって、ある工程に作業が集中している、特定の設備が過負荷になっている、あるいは逆に余剰が出ているといった状況が明らかになります。こうしたギャップに対しては、適切な調整と最適化を行うことが重要です。必要に応じて、作業者の配置換えやシフトの調整、残業や外注の活用、さらには設備の追加導入やラインの再編成を検討し、全体のバランスを整えていきます。

- こうして整えたキャパシティ計画を、実際の生産スケジュールへと落とし込む段階に入ります。このとき、スケジュールの作成や調整に大きな力を発揮するのが生産スケジューラです。

キャパシティプランニングの成功に必要なこと

キャパシティプランニングを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

- 正確なデータの整備と更新 : 設備の仕様や稼働時間、作業者のスキルや作業時間などのマスターデータを最新の状態に保ち、現場の実態と乖離のないように維持することが基本となります。

- 現場との継続的な連携 : 計画担当者が一方的に数字をはじくだけでなく、現場の担当者と対話しながら、段取り時間や手待ちの実情なども加味して、実行可能な計画を立てていくことが求められます。

- ITツールの活用 : 生産スケジューラをはじめとするツールの活用により、計画の自動化や可視化が可能になります。加えて、ERPやMESといった基幹システムと生産スケジューラを連携させれば、リアルタイムでの状況把握や即時の判断が可能となり、意思決定のスピードも上がります。

- PDCAサイクルの徹底 : 計画を立てる(Plan)、実行する(Do)、実績と比較して評価する(Check)、そして改善する(Act)という一連の流れを継続的に回し、プランニングとスケジューリングの精度を常に高めていく姿勢が不可欠です。

生産スケジューラとの連携とむずかしい課題

生産スケジューラは、キャパシティプランニングによって定められたリソースや条件をもとに、製品の加工順序や作業の割り当てを自動的に決定し、実行可能なスケジュールを作成するツールです。スケジューラを活用することで、ガントチャートや負荷グラフによって工程ごとの状況を可視化でき、複数のリソースと複数の製品を同時に管理しながら、無理のないスケジュールを立てることが可能になります。しかし、スケジューリングにはいくつかのむずかしい課題が存在します。

- 入力データの不正確さ : スケジューラは、入力された作業時間や稼働率などのデータに基づいて計画を立てるため、これらの情報が現場の実態と異なっていれば、非現実的なスケジュールが出力されてしまいます。

- 計画と現場の乖離 : スケジューラが最適と判断した順序でも、現場での段取りや作業者の熟練度などを考慮していない場合、かえって作業効率が落ちる可能性があります。このような場合は、現場と綿密に連携を取り、現実に即したスケジュールに修正する必要があります。

- 突発的なトラブルへの対応 : 設備の故障や作業者の欠勤、資材の遅延など、予定外の事態が発生したときに、スケジューラを使って即座にスケジュールを再構築できる体制が整っていないと、現場は混乱に陥ってしまいます。

- 属人化 : システムがあっても運用が特定の担当者に偏っていると、ツールが属人化し、スケジューリング業務がブラックボックス化する危険性もあります。標準化された運用ルールの整備や、複数担当者による共有体制づくりが欠かせません。

まとめ

キャパシティプランニングは、単なる作業量の見積もりではありません。将来的な需要に対して、自社の持つリソースをどう活用し、どう対応するかを先読みしながら計画することで、生産の安定性と柔軟性を両立させる、極めて重要な経営活動です。このプランニングの質を高めることで、納期遅延の防止、過剰在庫や無駄な外注の削減、作業負荷の平準化といった多くの成果が得られます。そして、その計画を現場で実現する手段として、生産スケジューラが非常に有効なツールとなります。環境変化の激しい製造業界において、変化に強い生産体制を築くには、キャパシティプランニングの重要性を再認識し、現場と一体となって日々の計画精度を高めていくことが鍵となるでしょう。

コラム編集部

最新記事 by コラム編集部 (全て見る)

- 作業を押し込んで割り付ける~裁量の利くプログラムを開発 - 2025年12月10日

- ユーザーが語る新たなAsprova~ユーザー会2025~ - 2025年12月3日

- 機能の提供からソリューションへ~ユーザー会 2025~ - 2025年12月3日

生産スケジューラ活用による在庫回転率の改善

生産スケジューラ活用による在庫回転率の改善 リードタイム短縮のための生産スケジューリングのポイントと課題

リードタイム短縮のための生産スケジューリングのポイントと課題 工程管理:生産スケジューラと連携して納期遅れを防止

工程管理:生産スケジューラと連携して納期遅れを防止 組立コンベアラインのラインバランシング : ライン設計と投入順最適化

組立コンベアラインのラインバランシング : ライン設計と投入順最適化 納期管理~生産スケジュールの最適化による納期厳守率の向上

納期管理~生産スケジュールの最適化による納期厳守率の向上 Lean Manufacturing~生産スケジューラの活用で最適な生産を

Lean Manufacturing~生産スケジューラの活用で最適な生産を